デザインマネージャーとは、どのような役割を担う存在なのか。一言で定義するのは難しいだろう。なぜなら、企業のフェーズや組織のニーズに応じて、そのミッションは大きく異なるからだ。

そんな中、ウォンテッドリーのデザインチームにおいて、一つのマネジメントスタイルを確立しているのがデザインマネージャーの新免だ。彼の入社以来、チーム内にはゆるやかでありながらも、着実な変化が生まれている。「みんながデザインに集中できる環境をつくることが、自分の役割」と語る新免。入社から1年半、彼はどのようにして組織をデザインしていったのだろうか。

今回は、Communication Design Chapter Leaderの望月、Product Design Chapter Leaderの竹村とともに、これまでの軌跡を振り返りながら、デザインチームが描く未来図について語ってもらった。

<インタビュー・編集協力:後藤あゆみ>

- 新免 孝紀(Design Manager / 写真中央)

制作会社にてグラフィックデザイナーを経験した後、IT企業のインハウスデザイナーとして、プロダクトのUI/UXデザイン、ブランドに関するクリエイティブ及び、ディレクションに携わる。2023年からウォンテッドリーにデザインマネージャーとしてジョインし、デザイナーが最大限に力を発揮できる組織づくりに挑戦している。 - 望月 勇輔(Communication Design Chapter Leader / 写真左)

クリエイティブディレクター。制作会社や外資系広告代理店にて、新聞広告 / CM / キャンペーンなど様々な大型プロジェクトを担当して数々の広告賞を受賞。2020年よりウォンテッドリーのCommunication Design Team。IT業界、事業会社で働くデザイナー全体の底上げを視野に入れながら、Wantedlyのクリエイティブ品質向上に励む。 - 竹村 知洋(Product Design Chapter Leader / 写真右)

UI/UXデザイナー。これまでは主にクライアントワークでWebやアプリ開発におけるUI/UX、ビジュアルデザインを経験した後、複数の事業会社にてプロダクトのUI/UXを担当。自身の持つUI/UXやビジュアルデザインと、様々な職能の方とのスキルや知見を融合させ、サービスの価値の最大化に励む。

あらゆるアップデートに、奔走した日々

ーー新免さんが入社されたのは、2023年の8月でしたよね。それから1年半ほど経ちましたが、デザインマネージャーとしてどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。

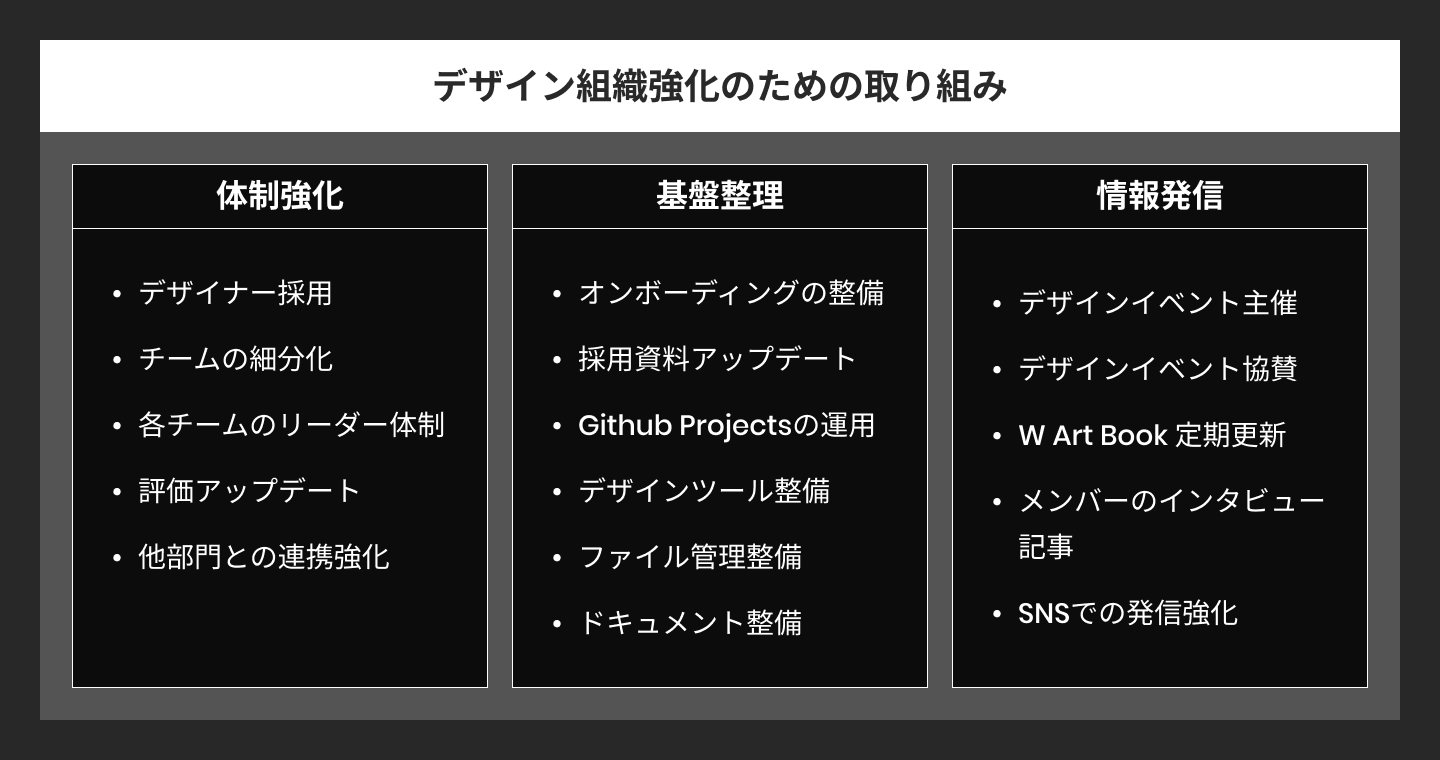

新免:まず注力したのが、採用強化です。当時は少数の組織だったため、携われるプロジェクトの数も限定的でした。デザイン組織として、力を発揮できるチャンスはあるのに手が追いついていない。なんとも、もどかしい状況でして。そこで採用を自分の最重要ミッションと位置づけて、取り組むことに決めたんです。

行ったのは、ダイレクトスカウトの送信、カジュアル面談の対応、面談時に使用する資料のアップデートなど基本的なところが中心ではありますが。

望月:これまで自分たちも採用活動に取り組んできましたが、目の前の業務に追われてしまい、なかなかコミットできていない状態でした。新免さんが入社してからは、手が届かない部分を推進してくれているので、だいぶ助けられています。コミュニケーションデザイナーで3名、プロダクトデザイナーで2名の採用に成功するなど、しっかりと結果もついてきています。

竹村:採用がうまくいっている要因として、マネージャー自らがカジュアル面談に積極的に参加し、会社の魅力づけを行っていることも大きい気がしています。候補者には「いきなりマネージャーと面談?」と構えられてしまうかもしれませんが、新免さんの人柄なのか、とにかく話しやすい空気をつくってくれるんですよね。面談のおかげで、デザインチームへの興味や安心感を醸成できた部分もあると思っています。

新免:面談で意識しているのは、お互いの緊張をほぐすためにアイスブレイクの時間をしっかり設けること。あとは、疑問点を事前に確認し、そこを重点的に答えるようにすることでしょうか。そんなに特別なことはしていないですが、自分が出ることで良い影響があったのなら嬉しいですね。

そのほか、採用に関わる取り組みでいうと、デザインイベントの主催や協賛、デザインのアウトプットをまとめた「W Art Book」の定期更新などにも力を入れています。中長期で見て、認知向上や興味喚起につなげていければと考えています。

デザイナーを対象とした小規模でカジュアルな座談会イベント「Wantedly Designers Lounge」

ーー短期間で採用活動も軌道に乗り、組織がより強固になってきましたね。デザイナーの人数が増えたことで、組織体制にはどのような影響があったのでしょうか。

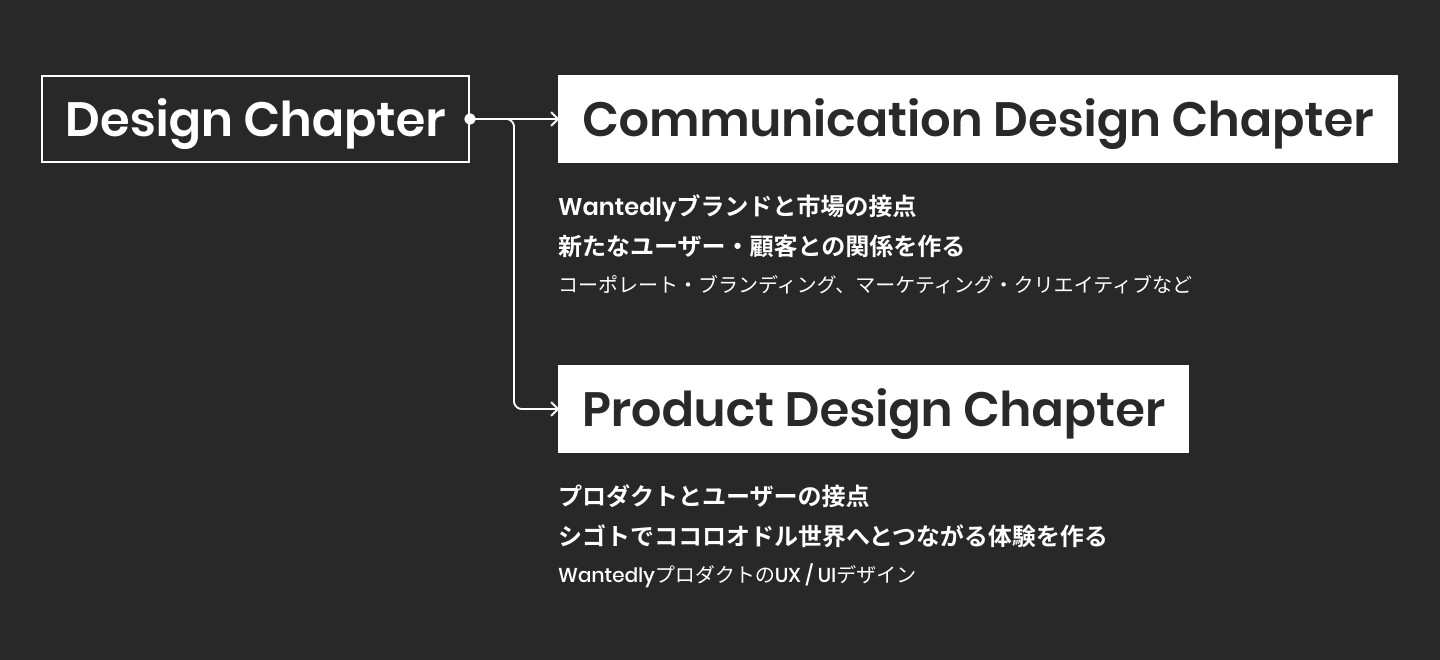

新免:大きな変化でいうと、組織が細分化されたことですね。具体的には、ブランディング領域などのクリエイティブに携わる「Communication Design」とWantedlyを中心としたプロダクトのデザインを手がける「Product Design」の2つのチームに分けました。

一般的にですが、1人でマネジメントできる人数は5名〜8名程度だと言われています。この先も増員していくことを想定したときに、自分だけではカバーできないだろうなと。そこで、カバーできなくなる前に専門性を持つチームにわけて、それぞれリーダーを立てることで、組織として動きやすい状態を目指しました。

並行して、基盤整理も行いました。具体的には、メインで使用するデザインツールや外部サービスの選定、データを格納するクラウドサービスの一元化などです。決定したルールは、マニュアルに記録。例えば「画像の購入は、このサービスを使用」といった感じです。マニュアルがあることで、新たに入社した方のオンボーディングもスムーズになった印象です。

没頭できる環境が、クリエイティビティを高めていく

ーー人数が増え、新しい組織体制になったことで、現場にはどのような変化があったのでしょうか。まずはコミュニケーションデザインチームから教えてください。

望月:当然ではありますが、対応できる案件数や制作に集中できる時間が増えました。仕事は緊急度と重要度の高い案件から優先されていくのが一般的でして。「重要だけど、緊急度が低い案件」は、どうしても後回しになってしまう。ですが、今はそうした時間を理由に着手できなかった領域のデザインも進められるようになりました。

例えば、アイコンやイラストデザインシステムの策定、スライドテンプレートのアップデートなどが挙げられます。ずっとやらなければと思っていたので、モヤモヤしていた気持ちが晴れました。

望月:あとは個性が増えたことで、デザインの幅が広がったことも大きな変化ですね。ウォンテッドリーでは、デザインシステムが明確に規定されていて、それに準ずることで「らしいデザイン」を誰しもがつくれるようになります。ただし、固執し過ぎるといずれ窮屈に感じてしまうし、デザイナーそれぞれの個性が活かせない。

これまでの基準をインストールしながらも、どうやって新しさを表現していくか。新たに入社したデザイナー含めて、全員が最後まで粘り続けてきた結果、これまでなかったアウトプットが生まれはじめています。

ーーたしかにここ最近のアウトプットをみると、新しいデザイン表現が増えてきた印象を受けますね。続いてですが、プロダクトデザインチームには、どのような変化があったのでしょうか。

竹村:プロダクトごとに専任のデザイナーをアサインできるようになりました。ウォンテッドリーでは「Wantedly Visit」や「Engagement Suite」と複数のプロダクトを展開しているのですが、これまでは1人のデザイナーが横断的に担当していたんです。

いまは一つのプロダクトに集中できるようになったことで、ユーザーへの価値提供という、より本質的な課題に時間をかけて取り組めるようになりました。

その他の変化でいうと、多角的なレビューができるようになりましたね。プロダクトチームでは、毎日ミーティングを行っていて、それぞれのアウトプットに対してお互いにレビューし合う時間を設けています。さまざまな経験をもったメンバーが、異なる視点でフィードバックする。フィードバックを受けたメンバーにも、新しい視点が生まれる。こうしたサイクルがまわせているので、クオリティ向上につながっています。

それと個人的な話になりますが、リーダーを任されるようになって、視座がぐんと高まりました。事業にどのように貢献していくか。他チームとの連携をどう進めるか。これまで以上に興味をもつようになりましたね。

領域を超え、提案型のデザイン組織へ

ーーいま竹村さんから、「事業に貢献する」という話が出ました。デザインの貢献度は定量的に計りづらい部分もあると思うのですが、今後どのようなアクションが必要になるでしょうか。

新免:デザインチームが、なにを生み出している組織なのか。そこの認知を高めるために、社内に向けても発信強化が求められます。ウォンテッドリーでは週1回「Demo Day」という全社ミーティングがあるのですが、そこで四半期ごとに手がけた施策を発表するようにしています。

望月:コミュニケーションデザインでいうと、LP改善やバナー制作などでマーケティングチームと協業することが増えてきています。リード数の増加、CTRやCVRといった各指標の改善。このあたりは分かりやすい基準になりますよね。

また直近では、セールスの提案資料のアップデートなども手がけています。ビジネス組織と連携を深めることで、デザインの力が発揮できる場面はまだまだ多いことを証明していきたいですね。

竹村:プロダクトデザインは、アクティブユーザー数の増加などKPIが明確なケースが多いので、達成度がそのまま貢献度につながっていきます。ただ定量面に固執するだけではなくて定性面の評価、例えば「仕組みが整ったことで、生産性が高まった」といった声をもらうことも大切にしていきたいです。

新免:たしかに数字で見えない部分も、大事ですね。貢献でいうと、インナーブランディング領域でもデザインの力が発揮しやすいかなと。この先、会社の人数が増えてくると、カルチャーも薄れがちになります。社外に限らず、社内へのブランディングにも前のめりな組織でありたいです。

望月:カルチャーブックの制作がその一つですよね。社内へのカルチャー浸透を目的に、毎年カバーデザインなどのアップデートを続けています。こうした取り組みをもっと増やしていきたいですね。

ーー組織として次なるフェーズに向かうにあたり、どういった仲間が求められますか。

望月:クリエイティブなことが好き、というのが大前提にあります。そのうえで事業へのインパクトを考えると、変化をもたらしてくれるような方と一緒に働きたいですね。手を動かすだけでなく、企画から提案できる。デザイナーというよりも、アートディレクター志向の方でしょうか。

竹村:プロダクト側も似ていて、上流工程をまとめられる方をイメージしています。社内受託にならないように、プロジェクトの目的や背景を理解する。プロダクトチームには、「なぜやるのか?」といったWhyの部分を大事にするカルチャーがあるので、納得できるまで深ぼれる方が向いていると思います。

新免:これからもメンバーは増やしていく方針です。主軸となる方が仲間に加わることで、育成にもリソースが割けるようになる。そうなれば、インターンやポテンシャルのある人材を採用できるようになる。こうした採用のサイクルを回していけると理想的ですね。

デザインのファンがいる。その想いを心に留めて

ーー最後の質問です。これから先、例えば5年後にどのような組織になっていたいか。理想とする組織像を教えてください。

新免:ブランドの核は崩さない。コミュニケーションとプロダクトともに一貫性のあるデザインを作り、常にクオリティを上げていく。そんな組織を目指したいです。例えばコーポレートサイトとプロダクトとでデザインのトーンが違うと、ブランドとしての統一感が損なわれますよね。

望月:そこは大切にしたいところです。私はいまでも制作したクリエイティブをプロダクトデザインと横並びにして、「トーンが逸脱していないか?」とセルフレビューすることがあります。

竹村:ウォンテッドリーの世界観を、デザインチーム全体で崩さないでいきたいですね。最近だと、性格診断ページのリニューアルのプロジェクトで、コミュニケーションデザイナーがディレクションしたイラストを、ブロダクト側で調整しながら反映しました。こういう横断的なプロジェクトを増やしていけると面白いなと。

新免:横のつながりでいうと、全デザイナー参加のレビュー会を開催したいです。先ほど竹村さんから、「人数が増えたことでフィードバックの観点も増えて、クオリティ向上につながった」という話がありましたが、領域が違うメンバーの視点が入ることで、より新しい刺激が生まれることを期待しています。

望月:最後に、スタンスの話を。「ウォンテッドリーのデザインが好き、と候補者の方が言っていた」と社内の採用担当者から感想を共有してもらうことがあります。デザイナー志望ならまだしも、他の職種の方からもそうした声をいただけるのは嬉しいですよね。また先日も、当社の主催イベントに参加した企業の方から「デザインに世界観があって良い」といったコメントをいただきました。

私たちがつくりあげるデザインのファンがいる。その想いは、この先も忘れずに持ち続けたいですね。